@ Justine Sow © Bayard Édition

Appropriation capitaliste ou résistance culturelle ?

Wax Paradoxe : l’enquête BD de Justine Sow sur un héritage paradoxal

Alicia Lambert

Chargée de projets à la FUCID

Lorsque je contacte Justine Sow à propos de sa bande dessinée Wax Paradoxe[1]Wax Paradoxe a été publiée chez Bayard Graphic dans le contexte de l’exposition Wax au musée de l’Homme à Paris (du 5 février au 7 septembre 2025). (2025), je souhaite avant tout échanger autour de l’appropriation culturelle, capitaliste et coloniale d’un textile fortement controversé : le wax. « Qui a le droit de le porter ? » : telle est la question qui revient régulièrement autour de cet héritage paradoxal, africain ou métis pour certain·es, purement colonial pour d’autres. Pourtant, lors de notre rencontre dans un café de Saint-Gilles proche de l’École supérieure des arts (Esa) Saint-Luc où, alors déjà journaliste à RTL, Justine Sow a étudié la BD, de nombreuses autres thématiques s’invitent.

Si les échanges autour de sa bande dessinée sont riches et variés, le thème de l’appropriation culturelle, explique l’autrice, revient presque systématiquement. Une des questions régulièrement posées, notamment, est celle du droit (ou non) de porter du wax. L’anthropologue William Rodney (2019) souligne pourtant que l’appropriation culturelle, souvent réduite à cette question, est un débat bien plus profond, lié aux luttes des populations colonisées face à une longue histoire d’infériorisation, d’invisibilisation, et d’exploitation de leurs corps et de leurs cultures. L’enquête Wax Paradoxe, en entremêlant intime et politique, dévoile en effet le récit d’un héritage certes colonial et capitaliste, mais aussi d’une résistance identitaire et culturelle.

Mais c’est quoi, l’appropriation culturelle ?

Il est parfois difficile de comprendre les rapports de domination qui se jouent derrière un élément culturel d’apparence anodine comme le wax. Ils sont pourtant bel et bien présents ! Si tu peines à cerner la différence entre appropriation et appréciation culturelle, rassure-toi, tu es loin d’être seul·e. Dans son livre Mécanique du privilège blanc : Comment l’identifier et le déjouer ? (2024), l’éducatrice et conférencière Estelle Depris admet qu’il faut « parfois faire de la gymnastique psychique pour saisir la nuance » (p. 236). Elle cite néanmoins trois points clés de l’appropriation culturelle : l’absence (1) de reconnaissance et de crédit, (2) de rétribution, et (3) d’autorisation des communautés ayant initié la culture (p. 229).

Aborder le débat « en filigrane »

Dans Wax Paradoxe, les lectrices et lecteurs accompagnent la protagoniste Sophia, jeune femme bruxelloise métissée, dans sa découverte du wax – un sujet d’étude qui lui est imposé dans le cadre de ses études en design textile. L’autrice Justine Sow explique s’être rapidement questionnée quant à la thématique de l’appropriation culturelle, face à la peur d’alimenter une polémique où tant avait déjà été dit, et de continuer à polariser le débat. Elle décrit son récit comme une forme d’autofiction, où elle a puisé par moments dans son histoire : « C’est pour ça que j’ai mis en scène un personnage métissé, qui ne connait pas grand-chose [sur le wax], parce que je me suis dit : je me sens légitime à mettre en scène un point de vue qui est le mien »[2]Toutes les citations de Justine Sow sont issues de notre discussion (Saint-Gilles, 4 juin 2025), sauf si indiqué autrement..

La bande dessinée lui a aussi permis de se libérer du « poids de l’exigence journalistique de la neutralité », qu’elle décrit comme une illusion, puisque « tout savoir est situé ». Wax Paradoxe adopte une approche rigoureuse et documentée[3]Wax Paradoxe se base sur plusieurs sources citées à la fin de la BD, notamment les travaux des historiennes de l’art française et belge Anne Grosfilley et Anne-Marie Bouttiaux. , mais aussi un regard décolonial qui pourrait être décrit comme « engagé », un terme dont se méfie la bédéiste-journaliste[4]Sur la question de la neutralité à l’université, voir l’étude de Valérie Tilman pour la FUCID (2025). : « Alors cela veut dire que les autres ne sont pas engagé·es, que les autres sont neutres. Mais les autres ne sont pas neutres, mais sont alors engagé·es dans une forme de validation de l’ordre établi. Ne pas le questionner, c’est aussi, finalement, une forme d’engagement ». Elle mentionne certains reportages sur le Père Fouettard, qui adoptent souvent une approche très complaisante, plutôt que d’explorer la pertinence de cette tradition sous le prisme de la multiculturalité[5]En allant, par exemple, à la rencontre d’enfants afrodescendant·es. Une étude de Fémïya (anciennement Bamko) conclut d’ailleurs que les enfants congolais·es s’identifient au personnage du Père Fouettard, tout en l’évaluant de manière négative (Robert, 2016). Justine Sow a … Continuer de lire.

Ses recherches l’ont rapidement amenée à identifier une forte ambivalence, exprimée par le titre Wax Paradoxe : « [Le wax] est un produit culturel avec une lourde charge identitaire, et en même temps, c’est un produit méga commercial, dont l’objectif est juste de faire de la thune de manière totalement désincarnée […] C’est fait par des colons, et c’est perçu comme hyper emblématique des personnes qui étaient elles-mêmes sous le joug colonial […] Et puis c’est africain, ça ne l’est pas, ce n’était qu’une suite de contradictions ! »

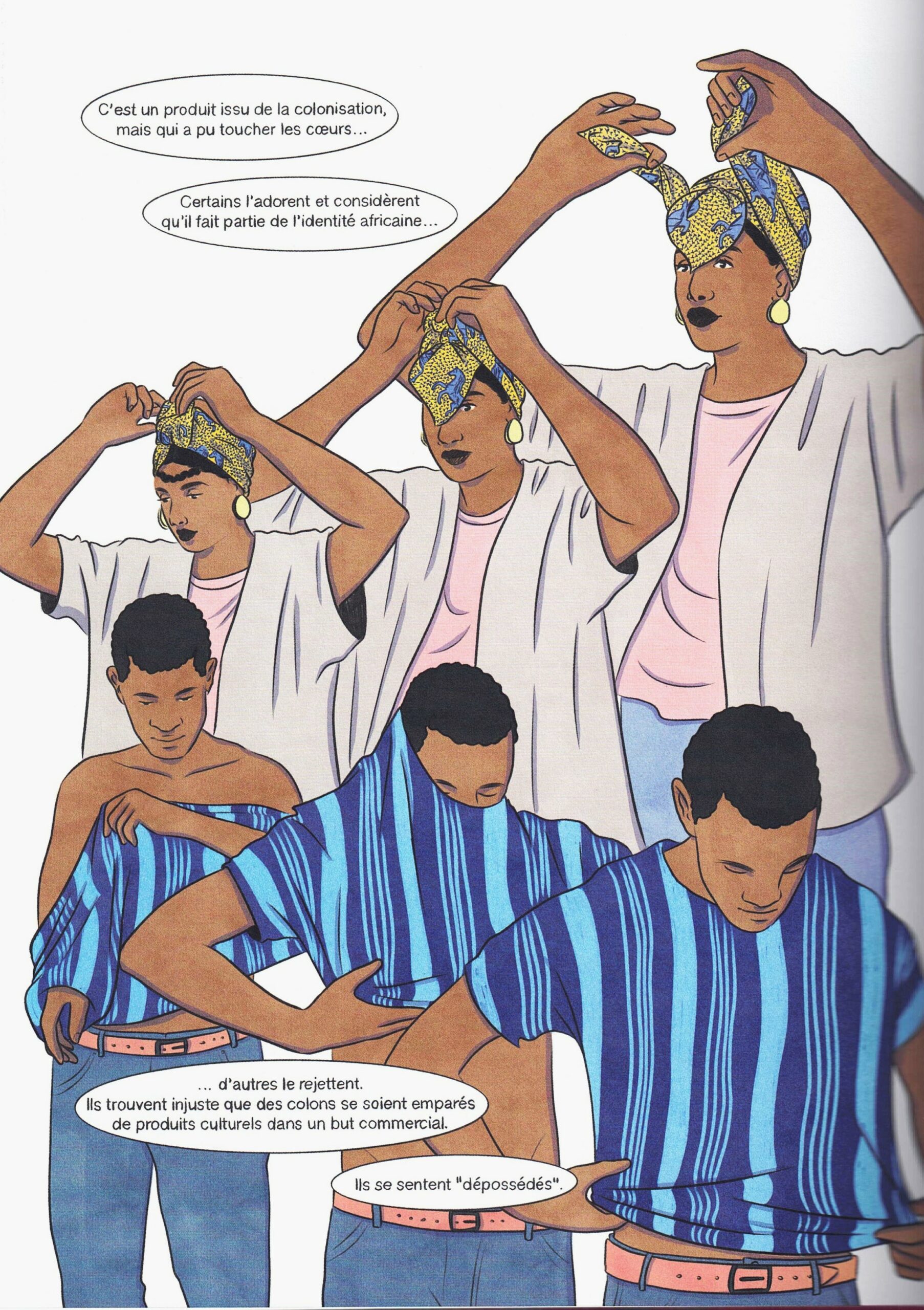

© Justine Sow Bayard Édition, p. 112 - Iman (au-dessus) porte du wax et Aliou (en-dessous) porte du Lépi, un tissu guinéen « vieux de plusieurs siècles » (Wax Paradoxe, p. 72).

Cette approche « désincarnée » contraste avec celle de Justine Sow, qui explique avoir eu à cœur de faire une BD « incarnée », où différentes thématiques et opinions s’incarnent à travers une pluralité de voix et de regards sur ce tissu controversé. Wax Paradoxe soulève alors la question de l’appropriation capitaliste, sans pour autant l’aborder frontalement : « Je n’ai pas voulu éluder la question, simplement j’ai voulu l’aborder par petites touches, en filigrane, et apporter plus, privilégier la nuance ». Son œuvre pourrait ainsi éveiller, elle l’espère, une curiosité envers la question extrêmement complexe que représente l’appropriation culturelle : « Une réponse, ils [les lecteur·rices] n’en auront pas dans la BD. Par contre, ce que j’espère, c’est qu’ils auront certains éléments qui vont les aider à cheminer dans leur réflexion ».

(Néo)colonisation textile

L’enquête situe néanmoins bel et bien le wax dans une histoire d’appropriation et d’invisibilisation, notamment du rôle des communautés indonésiennes et africaines, en particulier les femmes. Dans un carnet représentant les notes de Sophia (p. 48), une série de dessins humoristiques retrace les origines du wax jusqu’à une technique indonésienne de teinture à la cire, le batik, remarquée puis industrialisée par les colons hollandais. Alors interdit sur le marché indonésien, le wax séduit finalement le marché africain où existe déjà, comme le souligne Sophia, « une immense culture textile » (p. 49). Ce sont les femmes africaines, insiste l’œuvre, qui donnent alors vie au wax et ses motifs. Dans la continuité d’une histoire de dévalorisation des communautés colonisées et d’une survalorisation des techniques occidentales dites modernes, le colonisateur s’approprie ces traditions textiles et iconographiques pour breveter un wax « hollandais ».

Le wax hollandais domine encore aujourd’hui fortement ce marché textile, comme le découvre Sophia lors d’une visite d’usine ou de son stage dans une boutique commerçante. Dans la postface de l’œuvre, Justine Sow explique également comment plusieurs usines africaines ont tenté de s’emparer du marché du wax après les indépendances, avant de devoir fermer ou d’être rachetées par des entreprises européennes ou asiatiques. « Afrique, Chine, Europe : qui détient les moyens de productions ? » interroge d’ailleurs une case de l’œuvre (p. 115).

Le wax est donc né de la rencontre entre des techniques et cultures indonésiennes et africaines avec l’usine hollandaise, dans un contexte de rapports de domination au profit du colonisateur. Son industrie, tout comme l’économie textile de manière générale, est loin d’avoir bénéficié à ces différents groupes de manière égalitaire. Les populations anciennement colonisées ont subi en première ligne les conséquences de l’industrie textile capitaliste, de l’exploitation des corps et des terres sur les plantations de coton, jusqu’aux injustices sociales et climatiques actuelles. Les inégalités économiques Nord-Sud perdurent dans le milieu de la mode ou de la fripe, accentuées par la fast-fashionisation[6]Un article publié sur le blog de la marque Loom (2025) dénonçait par exemple la manière dont les pays dits du Sud reçoivent les vieux vêtements des pays dits du Nord, mais sans toucher les soutiens financiers pour le tri et la réparation. et les dettes héritées de la colonisation (pourtant contractées au bénéfice du colonisateur, notamment pour l’acheminement des matières premières)[7]À ce propos, voir le Comité pour l'abolition des dettes illégitimes (CADTM)..

(Mé)tissage

Dans Wax Paradoxe, différents wax réapparaissent au fil des planches, dans une répétition de couleurs et de motifs. [8]Le théoricien de la BD Thierry Groensteen (1999) nomme « tressage » (ou « tissage ») la répétition de motifs visuels qui s’accompagne d’un enrichissement de sens.. Initialement, ils ne représentent rien aux yeux de Sophia, ou d’un lectorat peu familier avec le wax. Ils deviennent cependant porteurs de sens, au fil des rencontres de Sophia avec « ces voix qui sont entremêlées et l’aident à avancer » (selon les mots de l’autrice). Ce procédé narratif visibilise ainsi la manière dont certains wax, vides de sens à leur sortie de l’usine, sont baptisés sur les marchés africains, grâce à la créativité des commerçantes africaines[9]L’historienne de l’art Soloba Diakité (2025) décrit d’ailleurs le wax comme « des textiles qui portent du texte », partageant ainsi avec la BD – où l’image porte également du texte – bien plus que ce que l’on pourrait initialement penser !. Dans le récit, Sophia découvre également le rôle méconnu des femmes africaines ayant fortement contribué au succès du wax, notamment les Nana Benz, des femmes togolaises ayant fait fortune en commercialisant le wax dans les années 1960-1980 (Wax Paradoxe, p. 65).

L’œuvre tisse également des liens avec d’autres héritages coloniaux invisibilisés, en abordant les effets du racisme à travers l’expérience d’une protagoniste métissée : « Ce que l’incarnation permet, c’est vraiment aussi de montrer que le racisme, qui est un fondement de la colonisation selon moi, vient s’immiscer dans l’intimité. Ce sont des petites remarques, c’est un malaise qui se crée dans une relation amoureuse, c’est ta propre grand-mère qui va dire un truc énorme […] C’est ça que j’ai voulu montrer, c’est que cet héritage colonial, le racisme, il n’est pas toujours spectaculaire ». Le petit ami de la protagoniste, qui questionne pourtant certains mécanismes d’appropriation liés au wax, pose également un regard exotisant sur Sophia, qui suspend alors leur relation amoureuse. Les rapports de domination, souligne ainsi l’œuvre, se jouent aussi bien au niveau politique que dans l’intime, dans des formes qui peinent encore à être reconnues.

Sophia, qui porte d’abord ses cheveux lissés et des tenues discrètes, représente ce que Justine Sow nomme le « syndrome du caméléon », quand une personne métissée cherche « continuellement à se fondre dans la masse » (Bayard Graphic 2025). Mais lorsque la protagoniste découvre le wax, l’enquête devient aussi bien documentaire qu’identitaire : « On comprend que, petit à petit, l’exploration de ce tissu se mue en exploration d’elle-même [Sophia] ». Elle mène alors, pour Sophia, si pas à une forme « d’acceptation » – un terme que Justine Sow explique ne pas apprécier – à un « respect » d’elle-même. S’éloignant d’une forme d’aliénation culturelle que le psychiatre Frantz Fanon observait déjà chez les colonisé·es, Sophia se dirige vers « l’amour de la noirité »[10]Traduit de « loving blackness »., que l’intellectuelle et militante féministe bell hooks décrit comme un acte de résistance politique face à la haine de soi inculquée chez les femmes noires par une société raciste.

No Wax

Le récit retisse également des liens avec les luttes africaines et afrodescendantes, notamment à travers le personnage d’Aliou, membre du collectif (fictif) M.A.D. (Mouvement anti-raciste et décolonial). Ce personnage défend le mouvement No Wax, une démarche qui consiste à refuser le wax pour valoriser des tissus africains traditionnels (comme le Lépi, que porte Aliou dans l’image ci-dessus, et le Bogolan ou le Kente, qu’il mentionne également). Pour Justine Sow, il s’agissait d’une manière d’aborder le cœur du débat de l’appropriation culturelle, sans pour autant la mentionner explicitement : « Finalement, le mouvement No Wax, puisque ça consiste à remettre en question les rapports de domination, c’est une bonne façon de parler en filigrane de l’appropriation culturelle. Dans cette dernière, telle que je la vois, il est avant tout question de rapports de domination, d’appropriation de propriété, d’appartenance, de légitimité à parler ou à faire du profit à partir d’un élément considéré comme culturel ».

Le personnage d’Aliou agit comme une ouverture vers une perspective politisée : « Ce que je voulais, c’était rendre Aliou suffisamment sympathique pour que l’on s’identifie à lui, et que, quand il tient son discours, ce ne soit pas perçu comme confrontant […] Je voulais que l’on se dise : “Mais oui, ok, je comprends en fait son point de vue […] Je comprends qu’il ait envie de montrer que l’Afrique a une culture qui est indépendante et qui préexiste à l’arrivée des colons” ». Ceci en veillant à ce que des points de vue plus émotionnels, où le wax est par exemple associé à la famille ou à la transmission, puissent également être compris. L’objectif n’était donc pas de donner raison ou tort, mais de proposer « différentes lectures » (selon l’autrice), traduisant ainsi l’identité complexe et paradoxale du wax.

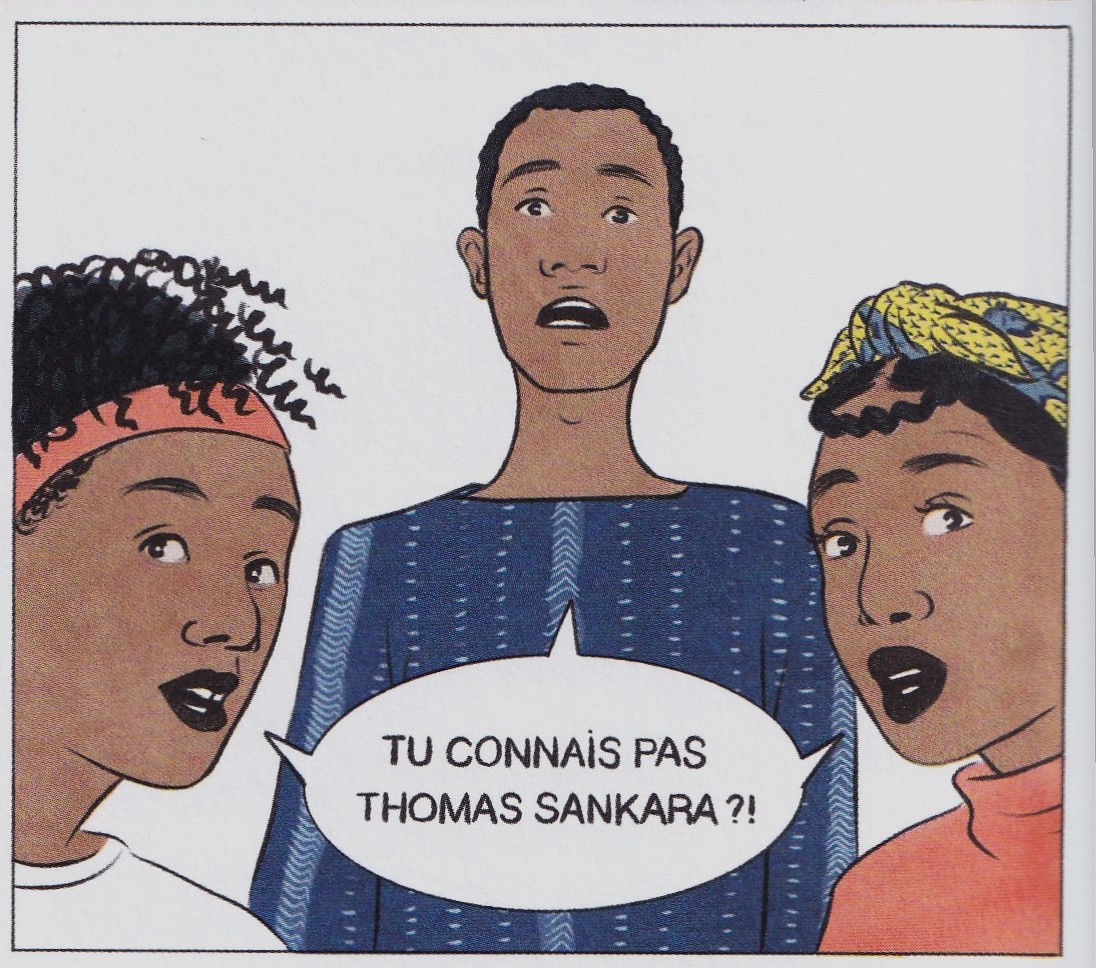

Lors de notre échange, Justine Sow commente également une scène du récit où les membres du collectif s’étonnent que Sophia ne connaisse pas Thomas Sankara, dont le portrait apparait à côté de celui de Patrice Lumumba : « Il y a deux options. Soit le lecteur ou la lectrice sait qui est Thomas Sankara et s’étonne aussi qu’elle ne le connaisse pas : il tourne la page et a le plaisir de redécouvrir ce personnage historique. Soit il est dans la position de Sophia, qui était ma position quand j’étais adolescente, et peut-être qu’à l’issue de la BD, il va googler Thomas Sankara, en apprendre d’autant plus […] et là ça serait génial ».

Et toi, tu connais Thomas Sankara, ou une petite recherche s’impose ?

Justine Sow recommande le « super podcast de France Culture » : Thomas Sankara, l’homme qui allait changer l’Afrique ! (2022) pour découvrir cette icône de la révolution burkinabé. On t’encourage aussi à te renseigner sur Patrice Lumumba et d’autres figures congolaises, notamment à travers une visite décoloniale du CMCLD (Collectif Mémoire Coloniale et Lutte contre les Discriminations).

@ Justine Sow © Bayard Édition, p. 112

Le rôle d’allié·e

« Les personnes blanches doivent être des alliées » affirme Rodney (2019), pour qui défier l’appropriation culturelle implique de prendre conscience des privilèges blancs. L’anthropologue explique notamment comment ce qui est considéré comme extravagant – ou comme « bariolé » et « criard », pour reprendre les mots de la grand-mère de Sophia (Wax Paradoxe, p. 59) – sur une personne noire devient soudainement branché sur une personne blanche, sans pour autant améliorer la condition noire. Pour les communautés noires, souligne Rodney, il ne s’agit pas seulement d’esthétique, mais d’affirmer son droit à exister dans un système (néo)colonial qui infériorise, invisibilise et exploite leurs corps et leurs cultures. « D’un côté, j’étais en train de disparaitre… Et d’un autre, j’apparaissais enfin » remarque Sophia lorsqu’elle porte du wax pour la première fois. L’affirmation de son identité africaine prend d’autant plus d’ampleur lorsque l’on prend conscience de l’histoire invisibilisée des enfants métis·ses dans les colonies belges, arraché·es à leur famille congolaise et placé·es dans des orphelinats, puis transféré·es en Belgique[11]Une autre recommandation BD sur ce sujet : Le Singe jaune de Barly Baruti et Christophe Cassiau-Haurie..

Agir en tant qu’allié·e[12]Le terme d’allié·e désigne les personnes qui souhaitent agir pour la lutte d’un groupe sans pour autant subir ses discriminations, bénéficiant au contraire des privilèges du groupe dominant. C’est le cas notamment des personnes blanches qui rejoignent les luttes des personnes racisées. … Continuer de lire de la lutte antiraciste, insiste également Estelle Depris (2024), implique de s’engager activement pour elle. Dans Wax Paradoxe, la mère de Sophia se montre cependant très maladroite dans ses tentatives de défendre sa fille, car elle omet de prendre en compte son point de vue, comme cette dernière le lui fait remarquer : « Il me prend que j’en ai marre que personne ne se demande comment je vis les choses » (Wax Paradoxe, p. 94). Le wax agit comme un reflet de l’identité métisse de Sophia, objet d’exotisation et de méconnaissance, même dans ses relations les plus intimes. Cette dispute, tout comme le nom du collectif M.A.D. (mad signifie colère en anglais), sont également une manière de souligner, m’explique l’autrice, l’importance de pouvoir accueillir la colère légitime d’une personne afrodescendante.

Lorsque je demande à Justine Sow si ces scènes signifient qu’être un·e allié·e implique de connaitre les expériences, les cultures et les luttes africaines et afrodescendantes, elle répond : « Je pense que connaitre ne suffit pas. Je crois qu’il faut une conception politique de la lutte contre le racisme, donc exiger et réagir : exiger des changements ». Elle rejoint ainsi les propos de Depris (2024), pour qui respecter une culture implique non seulement de la connaitre, mais aussi de célébrer et d’œuvrer pour la communauté qui l’a initiée. Depris (2024) relie d’ailleurs explicitement ce respect à la question de l’exploitation capitaliste : « En bref, célébrer une culture, c’est célébrer les membres qui la font vivre, en veillant à ce que notre argent ne contribue pas à leur exploitation » (p. 238).

Justine Sow mentionne également l’importance d’enseigner la colonisation[13]En Belgique, contrairement à l’enseignement de la colonisation au sens large, l’enseignement de l’histoire de la colonisation belge n’est pas encore obligatoire, mais devrait le devenir d’ici 2027. : « Il y a plein de familles, plein de Belges, qui sont dans une ignorance totale au sujet de la colonisation. Et si on ignore ce sujet, je pense qu’on ne peut pas mener un combat antiraciste pertinent et cohérent ». Au fil de notre échange, on en vient à se questionner sur le rôle que l’art pourrait jouer ici, notamment quand la bédéiste m’explique la manière dont apprendre à dessiner tous types de corps et de visages l’a amenée à décoloniser son regard : « La façon dont la lumière tombe sur les cheveux, sur la peau, tout ça va prendre le pas. C’est ça qui est magique avec l’apprentissage du dessin, c’est que c’est apprendre à observer le réel. Dessiner non pas ce que tu crois, mais ce que tu vois. Et ça, c’est une révolution intérieure ».

Célébrer par la lutte

Alors le wax, appropriation capitaliste ou résistance culturelle ? Les deux, semble suggérer l’enquête de Sophia dans Wax Paradoxe. Ce récit, à la fois documenté et ancré dans la subjectivité de l’autrice, révèle une histoire aux multiples facettes paradoxales. S’il incarne une culture vidée de ses significations au profit du colonisateur et au détriment des textiles traditionnels, le wax acquiert également de nouvelles valeurs symboliques et politiques. Dans un contexte familial et national empli de tabous et d’omissions[14]L’anthropologue Bambi Ceuppens (2020) parle de crimes d’omission pour qualifier la mémoire coloniale belge., il devient, pour Sophia, un symbole d’identité, d’amour, de communauté, et de résistance. Wax Paradoxe n’aborde peut-être pas frontalement la question de l’appropriation culturelle, mais défie plusieurs violences qui lui sont propres, par une visibilisation de l’histoire et une revalorisation des communautés et luttes africaines.

En tant que femme blanche[15]Il me parait nécessaire ici de préciser la position d’où je parle, tout comme le fait Justine Sow dans son témoignage. Cependant, comme le démontrent les chercheuses Jasmine K. Gani et Rabeo M. Khan (2024), les déclarations de positionnalité et les confessions de privilèges peuvent … Continuer de lire, après la lecture de Wax Paradoxe et cette rencontre avec Justine Sow, je ne sais toujours pas si je peux ou pas porter du wax. Je sais, cependant, qu’il n’aura pas les mêmes implications pour moi que pour Sophia, et qu’il nécessite de connaitre, de respecter et de célébrer les communautés qui lui donnent vie. Le récit rappelle la nécessité d’être à l’écoute des personnes racisées, de réfléchir à ses privilèges, et d’agir activement pour les luttes antiracistes et décoloniales. Ce débat dépasse largement celui du droit à porter (ou non) quelque chose, pour questionner profondément un héritage d’infériorisation, de déshumanisation, d’exploitation, d’expropriation et d’appropriation intrinsèquement lié au colonialisme et au capitalisme.

Avec cette lecture, le titre Wax Paradoxe résonne comme une invitation à contempler nos propres paradoxes, individuels mais aussi politiques. Dans le contexte belge, le chemin reste long. Alors, continuons à le tisser !

Par Alicia Lambert

Chargée de projets à la FUCID

Remerciements

Un grand merci à Justine Sow d’avoir accepté d’échanger autour de sa BD, ainsi qu’à toutes les personnes ayant participé à l’arpentage de Mécanique du privilège blanc (Depris, 2024) organisé par Présence & Action Culturelle (Namur).

Références

↑1 Wax Paradoxe a été publiée chez Bayard Graphic dans le contexte de l’exposition Wax au musée de l’Homme à Paris (du 5 février au 7 septembre 2025).

↑2 Toutes les citations de Justine Sow sont issues de notre discussion (Saint-Gilles, 4 juin 2025), sauf si indiqué autrement.

↑3 Wax Paradoxe se base sur plusieurs sources citées à la fin de la BD, notamment les travaux des historiennes de l’art française et belge Anne Grosfilley et Anne-Marie Bouttiaux.

↑4 Sur la question de la neutralité à l’université, voir l’étude de Valérie Tilman pour la FUCID (2025).

↑5 En allant, par exemple, à la rencontre d’enfants afrodescendant·es. Une étude de Fémïya (anciennement Bamko) conclut d’ailleurs que les enfants congolais·es s’identifient au personnage du Père Fouettard, tout en l’évaluant de manière négative (Robert, 2016). Justine Sow a également réalisé une courte BD sur ce sujet (Aphasie Coloniale, 2023).

↑6 Un article publié sur le blog de la marque Loom (2025) dénonçait par exemple la manière dont les pays dits du Sud reçoivent les vieux vêtements des pays dits du Nord, mais sans toucher les soutiens financiers pour le tri et la réparation.

↑7 À ce propos, voir le Comité pour l'abolition des dettes illégitimes (CADTM).

↑8 Le théoricien de la BD Thierry Groensteen (1999) nomme « tressage » (ou « tissage ») la répétition de motifs visuels qui s’accompagne d’un enrichissement de sens.

↑9 L’historienne de l’art Soloba Diakité (2025) décrit d’ailleurs le wax comme « des textiles qui portent du texte », partageant ainsi avec la BD – où l’image porte également du texte – bien plus que ce que l’on pourrait initialement penser !

↑10 Traduit de « loving blackness ».

↑11 Une autre recommandation BD sur ce sujet : Le Singe jaune de Barly Baruti et Christophe Cassiau-Haurie.

↑12 Le terme d’allié·e désigne les personnes qui souhaitent agir pour la lutte d’un groupe sans pour autant subir ses discriminations, bénéficiant au contraire des privilèges du groupe dominant. C’est le cas notamment des personnes blanches qui rejoignent les luttes des personnes racisées. Sur la notion d’allié·e, voir également l’analyse d’Annick Honorez pour la FUCID (2023).

↑13 En Belgique, contrairement à l’enseignement de la colonisation au sens large, l’enseignement de l’histoire de la colonisation belge n’est pas encore obligatoire, mais devrait le devenir d’ici 2027.

↑14 L’anthropologue Bambi Ceuppens (2020) parle de crimes d’omission pour qualifier la mémoire coloniale belge.

↑15 Il me parait nécessaire ici de préciser la position d’où je parle, tout comme le fait Justine Sow dans son témoignage. Cependant, comme le démontrent les chercheuses Jasmine K. Gani et Rabeo M. Khan (2024), les déclarations de positionnalité et les confessions de privilèges peuvent également réaffirmer certains mécanismes de domination. De tels processus de réflexivité, soulignent Gant et Khan, demandent par conséquent de questionner leurs limites, et d’adopter une posture d’humilité et une approche réparatrice.

Bibliographie

- Baruti Barly & Cassiau-Haurie Christophe, 2018, Le Singe jaune, Glénat.

- Ceuppens Bambi, 2020, « Crimes of Commission and Omission », Leopold’s Legacy (dir. Oliver Leu), The Eriskay Connection, pp. 85-100.

- Depris Estelle, 2024, Mécanique du privilège blanc : Comment l'identifier et le déjouer ?, Binge Audio.

- Diakité Hededzi Soloba, 2025 (17 févr.), « Le wax n'est pas un textile traditionnel africain, il est devenu africain », Marie Claire, https://www.marieclaire.fr/soloba-diakite-hededzi-le-wax-est-devenu-un-tissu-interculturel-interview,1489045.asp.

- Fanon Frantz, 2002 [1961], Les damnés de la terre, La Découverte.

- Gani, Jasmine K. & Khan, Rabea M, 2024, « Positionality Statements as a Function of Coloniality : Interrogating Reflexive Methodologies », International Studies Quarterly, 68(2), sqae038.

- Groensteen Thierry, 1999, Système de la bande dessinée, Presses universitaires de France.

- Honorez Annick, 2023, « Réflexions autour du concept d’allié·e·s dans la lutte antiraciste », FUCID [site internet], https://www.fucid.be/reflexions-autour-du-concept-dallie%C2%B7e%C2%B7s-dans-la-lutte-antiraciste/.

- hooks bell, 2025 [1992], Regards oppositionnels : Se défaire des représentations dominantes, Payot.

- Lambert, Alicia. Cases en tensions, mémoires en dialogues : (Re)dessiner et décoloniser l’imaginaire colonial belge dans la bande dessinée (2010-2023) [thèse de doctorat], http://hdl.handle.net/2078.1/293417.

- Loom, 2025, « Comment la fast fashion étouffe la fripe », La mode à l’envers, https://la-mode-a-l-envers.loom.fr/blog/comment-la-fast-fashion-etouffe-la-fripe.

- Robert Mireille-Tsheusi, 2016, « Zwarte Piet ? Non, peut-être ! Les enfants congolais face au folklore racial belge », Créer en postcolonie : 2010-2015, voix et dissidences Belgo-Congolaises (dir. Demart Sarah et Abrassart Gia), BOZAR Books, pp. 57-63.

- Rodney William, 2020, L’appropriation culturelle, Éditions Anacaona.

- Sow Justine (@justinesow) & Bayard Graphic (@bayardgraphic), 2025, Wax paradoxe, « Cette semaine, @justinesow vous présente la planche préférée de sa BD Wax Paradoxe », Instagram, https://www.instagram.com/p/DIzFMvrqnml/.

L'analyse en PDF

L'analyse est disponible en format PDF téléchargeable en cliquant ici.