Uriel Orlow, Charging Tesla Crash, a Speculation @ Sabam Belgium 2025

L’art pour (re)tisser les liens : photographies en mouvement contre l’extractivisme au Congo

Alicia Lambert

Chargée de projets à la FUCID

Nickel, étain, lithium, coltan, cobalt… des minerais omniprésents dans des objets du quotidien à travers le monde (smartphones, ordinateurs, voitures électriques…), mais dont le nom, le rôle, la provenance et surtout l’impact humain et environnemental restent largement méconnus. Ces ressources tant convoitées par l’industrie minière, devenues essentielles à la transition électrique et numérique, sont pourtant au cœur des conflits incessants qui impactent la République Démocratique du Congo (RDC). Le travail d’artistes congolais·es s’impose alors pour dévoiler les injustices liées à l’exploitation de terres extrêmement riches, que la photographe-documentariste Pamela Tulizo décrit comme une « malédiction » pour ses habitant·es [1]Dans un entretien en anglais avec l’artiste Maarten Vanden Eynde (2023). Toutes les traductions dans cette analyse sont les miennes.. L’art nous confronte ainsi à l’urgence de penser et panser les liens altérés par une utopie technologique ambivalente qui omet ses violences.

Déplacements forcés, altération des écosystèmes, pollution, conditions de travail dangereuses, exploitation d’enfants, violences sexuelles, guerres… telles sont les réalités liées à ce que l’on nomme les « minerais du sang ». Elles disparaissent néanmoins souvent, en Occident, derrière des discours techno-optimistes et de croissance verte, qui considèrent la technologie reposant sur ces ressources minières comme une réponse aux problèmes sociétaux – notamment l’énergie renouvelable face à la crise climatique. Cette vision révèle néanmoins ses limites, dès qu’on la relie à un extractivisme [2]On nomme extractivisme l’exploitation massive et intensive des ressources que l’on vient extraire du milieu naturel – notamment minières, lesquelles ne se renouvellent pas.. épuisant les terres et les populations de la « postcolonie » – un concept du philosophe Achille Mbembe (2000) désignant l’espace-temps qui succède à la colonie après les indépendances, mais qui reproduit ses rapports de domination. C’est cette hypocrisie paradoxale que dénoncent des artistes comme Sammy Baloji, Pamela Tulizo, Frank Mukunday et Tetshim. Dans leur travail, la superposition ou juxtaposition de photographies dévoile les liens invisibilisés entre différentes spatialités, temporalités et matérialités, ouvrant les yeux sur l’envers du rêve électrique. [3]Cette expression renvoie au film documentaire Cobalt, l’envers du rêve électrique (2022) de Quentin Noirfalisse et Arnaud Zajtman, qui dénonce l’exploitation du cobalt dans la transition aux véhicules électriques que la Commission européenne présente comme une solution pour émettre … Continuer de lire.

Temporalités : passé, présent, futur

La « toxicité » : c’est ainsi qu’est nommée la ville minière de Lubumbashi (située dans la région du Katanga, à l’est de la RDC) lors de la Biennale de Lubumbashi en 2022, un événement artistique indépendant qui soutient et valorise la création artistique en RDC. Résultant de la contraction des mots « toxiques » et « cité » (ou toxic et city dans son équivalent anglais toxicity), ce néologisme souligne « l’impact des processus industriels, économiques, écologiques, sociaux et culturels qui ont historiquement contribué, pour le meilleur et pour le pire, à la forme de l’urbanité dans cette partie du monde et ailleurs » [4]D’après le texte de présentation de la Biennale de Lubumbashi de 2022, écrit et publié en 2021 par Filip de Boeck et le Collectif Picha.. À l’initiative de ce festival artistique, se trouve notamment l’artiste visuel et photographe Sammy Baloji, dont le travail ne cesse de questionner les héritages d’une longue histoire (néo)coloniale d’extractivisme en RDC.

Questionner les savoirs dans les universités belges

Originaire de Lubumbashi, Sammy Baloji est un artiste multifacette qui vit et travaille aujourd’hui entre la RDC et la Belgique, en interrogeant régulièrement les formes de mémoire et l’archive. L’année académique dernière (2024-2025), il était artiste en résidence à l’UCLouvain, où il a initié une réflexion avec les étudiant·es autour des savoirs à partir du concept de « bibliothèque coloniale » de Valentin-Yves Mudimbe (Bragard 2024). Ce philosophe désigne ainsi l’ensemble des discours produits par l’Occident qui ont présenté l’Afrique comme le reflet inversé et primitif de l’Europe afin de justifier sa colonisation (Mudimbe 2021). En Belgique, notamment, un grand travail de réflexion critique reste à faire face à ces textes coloniaux, encore fortement présents, parfois même enseignés, dans les universités et les écoles. [5]La traduction en français de l’ouvrage de Mudimbe (L’invention de l’Afrique, 2021) seulement trois décennies après sa publication originale (The Invention of Africa, 1988) – un texte pourtant déjà très discuté dans le contexte universitaire anglophone – témoigne également de … Continuer de lire

@ Sammy Baloji, 2006; Untitled 21 (de la série Mémoire), photographie numérique d'archive sur papier satiné mat 60 x 164 cm, édition : 10 + 1AP, avec l'aimable autorisation de l'artiste de la galerie Imane Farès (Paris)

Le travail artistique de Baloji rend visibles les liens entre différentes temporalités, en s’inspirant aussi bien de la « bibliothèque coloniale » (Mudimbe 2021, cf. encadré ci-dessus) que du paysage industriel de sa région natale. C’est le cas, en particulier, de sa série de photographies intitulée Mémoire (2006), qui superpose des archives coloniales de travailleurs de l’Union Minière du Haut Katanga [6]Groupe minier belge, ensuite devenu Gécamines. avec des photographies contemporaines de ruines de mines. Comme l’indique son titre, l’œuvre s’engage ainsi dans un travail de mémoire qui n’a pas été fait, confrontant l’exploitation des terres et des populations anciennement colonisées.

En superposant corps et décor, les photographies de Baloji relient l’exploitation minière des travailleurs à celle des sols. La superposition de différentes temporalités génère également une tension, qui interroge les héritages coloniaux. En liant passé et présent, l’œuvre dénonce les inégalités entre une population (colonisée) héritant de dettes, de ruines et de poussières, et l’autre (colonisatrice), héritant de richesses dont les origines coloniales sont enfin visibilisées. Elle dévoile un système où les corps, comme la terre qu’ils habitent, sont considérés uniquement comme des ressources, exploitables, épuisables et jetables, selon les besoins de l’industrie capitaliste. En les plaçant en avant-plan, néanmoins, « Baloji leur redonne leur statut de participants actifs à l’économie du pays » (Bragard 2024). Les corps et les regards confrontent activement les spectateur·ices à l’impact irréversible de l’extractivisme minier.

Si certains sites miniers n’ont laissé que poussières, d’autres continuent à se multiplier en reproduisant les mêmes inégalités mondiales, comme le rappelle le travail récent de Baloji. L’installation Charging Tesla Crash (cf. la photographie en couverture de l'analyse), a Speculation – en collaboration avec les artistes Jean Katambayi, Daddy Tshikaya et Marjolijn Dijkman [7]Dans le cadre du projet de recherche artistique On-Trade-Off. – reproduit un modèle d’une Tesla électrique sous forme d’une sculpture tissée à la main avec des fils de cuivre, s’inspirant des voitures miniatures faites par les enfants vivant dans les camps miniers de Lubumbashi. D’abord présentée à la Biennale de Lubumbashi (2019), puis sous forme d’une photographie à Bruxelles (2022), cette œuvre défie l’utopie d’une énergie infiniment renouvelable, en rappelant la présence de la matière première, mais surtout des mains et de l’humain. Derrière des discours de progrès ou de modernité, la technologie électrique et électronique se révèle alors comme un héritage d’inégalités à travers les générations qui vivent et travaillent sur les terres dont elle provient.

Spatialités : matière première, produit fini

L’édition suivante de la Biennale de Lubumbashi (« toxicité », 2022) continuait à dénoncer les inégalités mondiales liées à la transition électrique et numérique. On retrouve cette approche, notamment, dans la série Matrice de la photographe documentaire Pamela Tulizo, qui vit et travaille à Goma (Nord Kivu) – une région fortement impactée, depuis des décennies, par les conflits liés à la richesse de ses terres, aujourd’hui au cœur de la guerre à l’est de la RDC. Matrice s’appuie à nouveau sur le montage et la superposition d’images pour accentuer davantage le contraste entre les lieux où les ressources sont exploitées, et ceux où elles sont transformées. L’œuvre amène ainsi à contempler l’injustice du fossé inégalitaire entre, d’un côté, celles et ceux qui récoltent la matière première et, de l’autre, celles et ceux qui bénéficient du produit fini.

De très nombreuses violations des droits sont à déplorer partout dans le monde et les États, censés en assurer l’accès à l’ensemble de leur population, sont souvent prompts à faire quelques écarts si d’autres intérêts stratégiques, politiques et/ou économiques entrent en jeu.

Plusieurs photographies mettent en scène Béatrice Mwambe, une travailleuse des mines de Manono, où a récemment été découvert un important gisement de lithium. Il s’agit d’un minerai essentiel pour les batteries d’objets électroniques ainsi que les technologies dites « vertes » – mais qui revêtent bien d’autres couleurs de l’autre côté du globe, du sang versé à la terre exploitée. Recouverte de boue, vêtements déchirés, Béatrice Mwambe pose, souriante, au volant d’une voiture électrique. Les manipulations numériques génèrent plusieurs tensions (propre-sale, neuf-usé, brut-fini) qui déstabilisent le regard. Le luxe, le confort et le prestige associés à l’objet neuf contrastent avec les conditions de travail dégradantes de la travailleuse, d’habitude effacées derrière le produit fini. Ces deux réalités, rappelle le montage photographique en les entremêlant, sont pourtant indissociables.

@ Pamela Tulizo, Matrice, 2022

La superposition d’images retisse ainsi les liens entre matière première et produit fini, invisibilisés de chaque côté de la chaine industrielle – puisque, comme l’explique Tulizo lors d’un entretien, la plupart des habitant·es de Manono « ont un téléphone avec une batterie en lithium, mais ne savent pas que cela vient des pierres qui les entourent » (Vanden Eynde 2023). Une stratégie de désinformation, selon Tulizo, pour éviter une prise de conscience au sein de la population locale, laquelle pourrait les mener à exiger une meilleure rémunération pour la matière première exploitée sur leurs terres (Vanden Eynde 2023).Dans un autre montage, Béatrice Mwambe apparait smartphone à la main, entourée de plusieurs travailleu-

ses qui creusent, trient, nettoient et transportent les minerais.Si les photographies de Baloji défiaient déjà l’objectification des populations congolaises dans les représentations coloniales (Bragard 2024), celles de Tulizo défient les représentations misérabilistes des travailleuses minières que l’on retrouve généralement dans les médias contemporains. Cette démarche s’aligne avec un fil rouge qui traverse le travail de Tulizo, affichant généralement une volonté marquée de commémorer le travail et l’agentivité [8]L’agentivité est un terme qui désigne la capacité à agir. des femmes congolaises et africaines. Dans Matrice, par la posture centrale, fière et souriante de son sujet, la photographie accentue son individualité et sa force, tout en soulignant, notamment par sa tenue, l’exploitation inhumaine des femmes qu’elle représente.

Le titre Matrice fait également référence à l’utérus que beaucoup de travailleuses minières perdent, comme l’explique Tulizo, à la suite des maladies développées par leurs conditions de travail. Le terme renvoie également, dans les études décoloniales, à une « matrice » coloniale (soit un système) que le sociologue Aníbal Quijano a nommé « colonialité » – désignant un ensemble de rapports de pouvoir et de savoir qui se met en place pendant la colonisation, mais perdure jusqu’à aujourd’hui. Les photographies de Baloji et Tulizo, en effet, ne dénoncent pas des « abus » isolés [9]On parle souvent des « abus » commis sous le régime colonial de l’État Indépendant du Congo (EIC – colonie privée du roi belge Léopold II), invisibilisant ainsi la violence inhérente au système colonial et extractiviste, qu’elle ait lieu dans l’EIC, au Congo belge ou après les … Continuer de lire , mais bien un système d’exploitation et de domination qui perdure à travers les espaces et les temps. Mbembe (2003) parle même d’un système « nécropolitique » [10]Concept dérivé de celui de « biopolitique », que le philosophe Michel Foucault utilise pour désigner la manière dont le pouvoir porte sur les êtres vivants (et pas juste les territoires). , où le pouvoir peut réguler qui a de la valeur ou non, quel corps est « jetable » ou pas, et qui doit vivre ou mourir – ou, dans le cas des travailleuses de Manono, qui peut donner la vie.

Alors que l’on regarde Béatrice Mwambe à travers la fenêtre de cette voiture luxueuse qui ne pourrait lui appartenir, l’utopie technologique comme un lieu d’échange et de « mieux-vivre » révèle ses limites et ambivalences.

La transition électrique, numérique, ou même « verte », apparait clairement dans la manière dont elle creuse aussi bien le sol que les inégalités. L’art devient alors un lieu de revendication d’accès au confort et à la dignité, tout en interrogeant les possibilités réelles de l’industrie minière à tenir de telles promesses.

S’il présente un sujet individuel au volant d’un véhicule, à l’instar des publicités des plus grandes marques, le montage photographique crée une rencontre entre plusieurs regards (de la travailleuse et de l’artiste ou des spectateur·rices). Une utopie capitaliste et individualiste de la « modernité » se confronte alors à une expérience collective qui cherche à panser les blessures profondes de l’extractivisme.

Matérialités : corps, terre, pierre

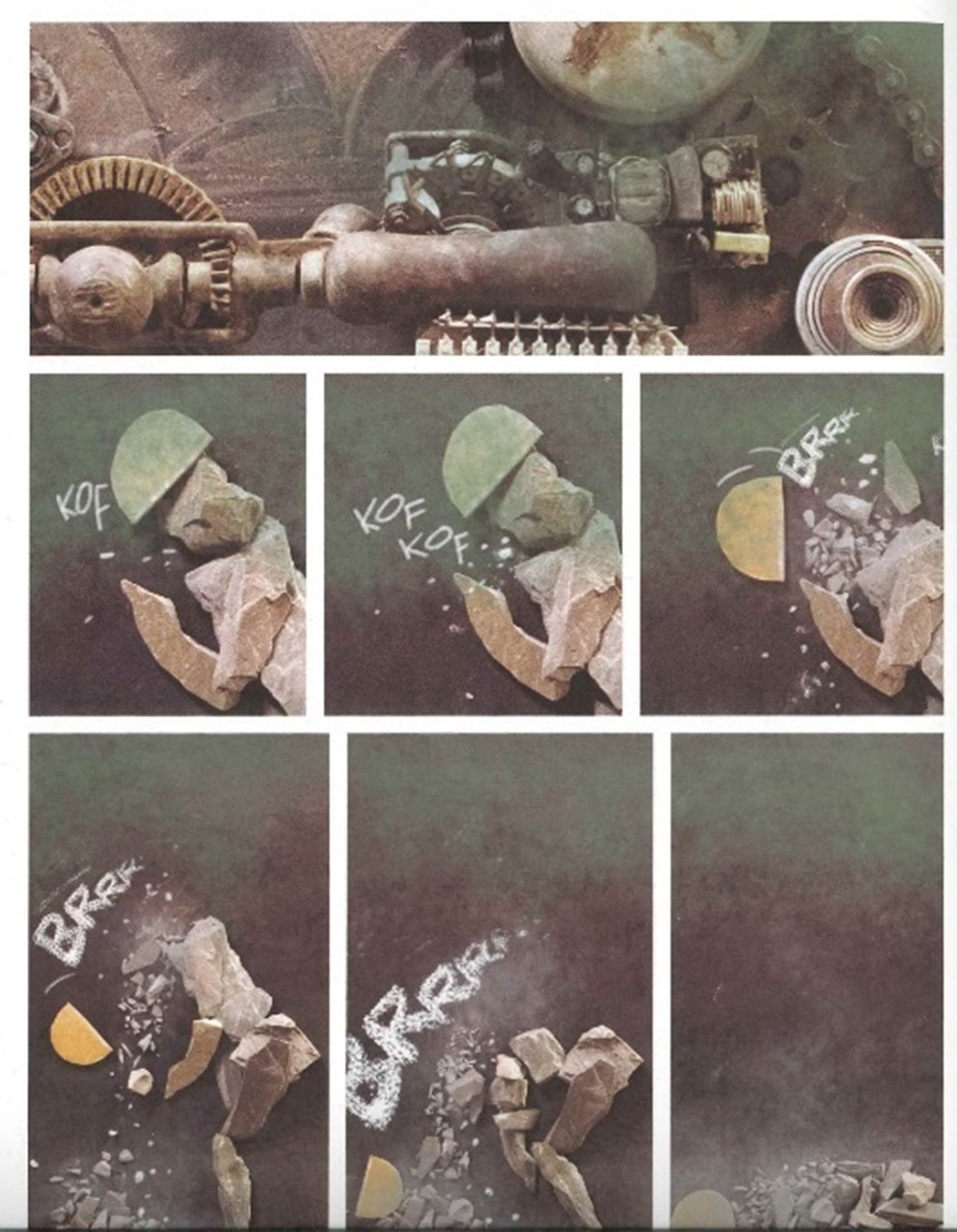

L’œuvre Machini de Frank Mukunday et Tetshim, elle aussi présentée lors de la Biennale Toxicité, continue de relier les espaces et les temps, ainsi que le corps et la terre. Ce court-métrage d’animation en stop motion[11]La stop motion est une technique d'animation à partir d’une série de photographies d’objets inanimés, qui sont ensuite assemblées et mises en séquence vidéo. (2019), ensuite adapté en bande dessinée (2022),[12]Une analyse plus détaillée de la bande dessinée Machini paraitra dans le prochain numéro de Comicalités (Lambert 2025). a été réalisé à partir de matériaux bruts (craie, cailloux, objets rouillés, déchets électroniques). Dans une ville minière inspirée de Lubumbashi, l’usine est représentée en vieille ferraille, alors que les habitant·es, les travailleur·ses et autres vivant·es sont composé·es de débris de roche. La technique de stop motion (pour le court-métrage), ou la mise en séquences (pour la bande dessinée), confère du mouvement à ce qui est habituellement perçu comme inerte et immobile. En liant corps et matière, l’œuvre souligne « notre porosité par rapport au reste du vivant et à notre milieu de vie » que révèle déjà la crise écologique (Mbembe 2023). Dans ce récit dystopique proche du réel, l’usine minière qui surplombe la ville laisse échapper une pollution toxique dessinée à partir de craie verte, qui se répand dans l’air et l’eau que boivent et respirent les populations locales. Les matériaux utilisés dans l’œuvre (craie ou pierre) deviennent ainsi symboliques d’une matière brute extraite de leur main, qui leur revient transformée, sous forme de déchets et de pollution.

@ FRANK MUKUNDAY ET TÉTSHIM, MACHINI, AFRICALIA,

29 STUDIO & PRODUCTION ET LA 5 E COUCHE, 2022, P. 30

Intoxiqués, leurs corps de pierre se mettent à tousser, trembler et s’effondrer, jusqu’à se réduire à l’état de poussière. À la fin du récit, les machines ramassent les débris d’une main-d’œuvre devenue inutile face à la machinisation productiviste du monde, et les ramènent à l’usine qui continue à tourner.

Malgré son ancrage congolais, l’œuvre transmet une forme d’intemporalité et de globalité par son utilisation de la matière pour représenter les personnages et les paysages. Elle illustre ce que Mbembe (2020) nomme l’ère du « brutalisme », un terme emprunté à l’architecture qui souligne la violence brutale liée à l’extraction de la matière brute. Le recyclage de matériaux et de déchets évoque l’idée d’une répétition, celle d’un rapport à la terre capitaliste et extractiviste, remodelé selon ses besoins spécifiques, mais toujours sur les mêmes fondements.

Machini met en récit l’extractivisme minier où, peu importe l’endroit et l’instant, les corps sont considérés comme des ressources exploitables jusqu’à épuisement et effondrement, tout comme la terre qu’ils habitent.

Plusieurs passages de l’œuvre font référence, plus spécifiquement, à l’industrie minière liée à la transition électrique en RDC. Dans le court-métrage, un message diffusé par une radio rappelle que le Congo est la « première réserve » des « matières premières essentielles » (le cobalt et le lithium) pour l’industrie des voitures électriques (5’24). Dans la bande dessinée, une sculpture robotique réalisée à partir de déchets électroniques évoque aussi bien des créations artistiques locales que les robots solaires routiers inventés par l’ingénieure congolaise Thérèse Kirongozi. D’une case à l’autre, les yeux du robot à l’apparence humaine passent du vert au rouge, comme un feu signalant les dangers d’une course effrénée vers une exploitation qui remplace progressivement l’humain par la machine.[13]Mbembe (2020) parle du « devenir-artificiel de l’humanité et son pendant, le devenir-humain des machines » (Mbembe 2020a). Machini, par son ancrage à la fois spécifique et global, souligne la répétition systématique d’une violence qui questionne les possibilités réelles d’une industrie minière tentant de se redéfinir comme plus « éthique » et « écologique ».

Retisser les liens et décentrer le regard

Les œuvres de Baloji, Tulizo, Mukunday et Tetshim s’appuient sur la superposition et la juxtaposition d’images pour retisser les liens brisés et invisibilisés par l’extractivisme – entre passé et présent, matière première et produit fini, corps et terre. Elles révèlent ainsi la violence d’un système extractiviste écocide et inhumain, qui puise ses racines dans une vision coloniale et anthropocentrée, ou plutôt capitalocentrée.[14]Le terme « Anthropocène » désigne l’impact environnemental de l’humain sur notre ère, alors que « Capitalocène » souligne la responsabilité du système capitaliste. Malcom Ferdinand (2019) parle également du « Plantationcène » pour insister sur l’impact de la colonisation, … Continuer de lire La technologie, pourtant perçue comme une ouverture vers l’autre et l’ailleurs, ainsi que comme enrichissement de la connaissance, se dévoile dans les œuvres discutées ici comme héritage d’inégalités et de ruptures.

Par des croisements de perspectives et d’images, les œuvres rappellent l’importance de décentrer le regard, pour questionner les non-dits derrière la transition électrique et numérique.

Cette invitation à renouer amène à repenser les luttes et les utopies, notamment écologiques, dans leurs potentialités d’alliances et de convergences. Dans son livre Une écologie décoloniale : Penser l'écologie depuis le monde caribéen (2019), le chercheur Malcom Ferdinand rappelle d’ailleurs les liens profonds (exploitation des corps et des terres) entre l’écologie et les questions décoloniales – que les discours environnementaux occidentaux occultent pourtant souvent. Dans cette optique, l’écologie ne peut plus se penser seule, sans quoi elle ne cessera de reproduire des rapports de domination incompatibles avec sa propre utopie.

D’autres penseur·euses, comme Felwine Sarr (2020), soulignent également la nécessité de laisser émerger de nouvelles utopies, par et pour l’Afrique. Alors que l’Occident reste figé dans une logique coloniale qui décrédibilise les savoirs extra-occidentaux, imposant son projet de « modernité » au reste du monde, l’art invite ici à décentrer de tels imaginaires. Il importe, en effet, de rendre visibles les ambivalences et les hypocrisies des mythes de progrès et de modernité hérités de la colonisation, tout en mettant en valeur d’autres visions du monde. Les œuvres de Baloji, Tulizo, Mukunday et Tetshim participent à ce décentrement, en renouant avec l’expérience sensible de la terre, mais aussi de celles et ceux qui bénéficient le moins d’une transition électrique ne pouvant pourtant avoir lieu sans elles et eux.

Par Alicia Lambert

Chargée de projets à la FUCID

Références

| ↑1 | Dans un entretien en anglais avec l’artiste Maarten Vanden Eynde (2023). Toutes les traductions dans cette analyse sont les miennes. |

|---|---|

| ↑2 | On nomme extractivisme l’exploitation massive et intensive des ressources que l’on vient extraire du milieu naturel – notamment minières, lesquelles ne se renouvellent pas. |

| ↑3 | Cette expression renvoie au film documentaire Cobalt, l’envers du rêve électrique (2022) de Quentin Noirfalisse et Arnaud Zajtman, qui dénonce l’exploitation du cobalt dans la transition aux véhicules électriques que la Commission européenne présente comme une solution pour émettre moins de CO2. |

| ↑4 | D’après le texte de présentation de la Biennale de Lubumbashi de 2022, écrit et publié en 2021 par Filip de Boeck et le Collectif Picha. |

| ↑5 | La traduction en français de l’ouvrage de Mudimbe (L’invention de l’Afrique, 2021) seulement trois décennies après sa publication originale (The Invention of Africa, 1988) – un texte pourtant déjà très discuté dans le contexte universitaire anglophone – témoigne également de savoirs fortement occidentalocentrés qui peinent à se décentrer. |

| ↑6 | Groupe minier belge, ensuite devenu Gécamines. |

| ↑7 | Dans le cadre du projet de recherche artistique On-Trade-Off. |

| ↑8 | L’agentivité est un terme qui désigne la capacité à agir. |

| ↑9 | On parle souvent des « abus » commis sous le régime colonial de l’État Indépendant du Congo (EIC – colonie privée du roi belge Léopold II), invisibilisant ainsi la violence inhérente au système colonial et extractiviste, qu’elle ait lieu dans l’EIC, au Congo belge ou après les indépendances. |

| ↑10 | Concept dérivé de celui de « biopolitique », que le philosophe Michel Foucault utilise pour désigner la manière dont le pouvoir porte sur les êtres vivants (et pas juste les territoires). |

| ↑11 | La stop motion est une technique d'animation à partir d’une série de photographies d’objets inanimés, qui sont ensuite assemblées et mises en séquence vidéo. |

| ↑12 | Une analyse plus détaillée de la bande dessinée Machini paraitra dans le prochain numéro de Comicalités (Lambert 2025). |

| ↑13 | Mbembe (2020) parle du « devenir-artificiel de l’humanité et son pendant, le devenir-humain des machines » (Mbembe 2020a). |

| ↑14 | Le terme « Anthropocène » désigne l’impact environnemental de l’humain sur notre ère, alors que « Capitalocène » souligne la responsabilité du système capitaliste. Malcom Ferdinand (2019) parle également du « Plantationcène » pour insister sur l’impact de la colonisation, l’esclavage et la monoculture. |

Bibliographie

- « Charging Tesla Crash », Marjolijn Dijkman (site officiel de l’artiste), https://www.marjolijndijkman.com/works/charging-tesla-crash, consulté le 28 mai 2025.

- Bragard Véronique, 2024, « Sammy Baloji artiste en résidence 24-25 : Tracer dans les interstices des mémoires », Traces (n°9), pp. 4-5, UCLouvain Culture.

- De Boeck Filip & Picha [collectif], 2021, « TOXICITÉ: Présentation de la Biennale de Lubumbashi 2022 », Trouble dans les collections, 2, ffhalshs-03383182f

- Ferdinand Malcom, 2019, Une écologie décoloniale : penser l’écologie depuis le monde caribéen, Éditions du Seuil.

- Lambert Alicia, 2025, « Dénonciations d’un monde brutalisé, épuisé et essoufflé : l’extractivisme (néo)colonial dans les bandes dessinées Machini et Maï-Ndombe », Comicalités : bande dessinée et écopolitique [À paraître]

- Mbembe Achille, 2000, De la postcolonie : essai sur l’imagination politique dans l’Afrique contemporaine, Karthala.

- Mbembe Achille. 2003. « Necropolitics », Public Culture, 15(1), 11-40. https://doi.org/10.1215/08992363-15-1-11

- Mbembe Achille, 2020, Brutalisme, La Découverte.

- Mbembe Achille, 2023 (18 février), Entretien par Alexandre Lacroix : « Achille Mbembe : “Les mythes ancestraux africains sont là en réserve pour penser la crise écologique” », Philosophie magazine, 167, https://www.philomag.com/articles/mythes-ecologie-ecrans-achille-mbembe-une-pensee-monde, consulté le 28 mai 2025.

- Mudimbe Valentin-Yves, 2021, L’invention de l’Afrique : gnose, philosophie et ordre de la connaissance. Présence africaine.

- Mukunday Frank & Tétshim, 2019, Machini [film d’animation], Atelier Graphoui, Africalia.

- Mukunday Frank & Tétshim, 2022, Machini [bande dessinée], Africalia, Twenty Nine Studio & Production, La Cinquième Couche.

- Sarr Felwine, 2020, Afrotopia, University of Minnesota Press.

- Vanden Eynde Maarten, 2023, « Fictional Frontiers: On the Fallacies and Fantasies Surrounding Renewable Energy. A conversation with Pamela Tulizo », Commodity Frontiers 6: 1-9. doi: 10.26300/2vx0-nh93.

L'analyse en PDF

L'analyse est disponible en format PDF téléchargeable en cliquant ici.